No cotidiano de São Paulo, quando o asfalto pulsa e os arranha-céus arranham o céu (com o perdão do óbvio trocadilho) com uma indiferença quase poética, a luz assume um papel que transcende a mera iluminação. Ela é um convite, uma promessa de Esperança.

No período natalino, essa promessa se materializa no “Natal Iluminado”, um espetáculo que, à primeira vista, parece ser apenas um adorno festivo. Mas, para aqueles que ousam enxergar além daquilo que os olhos vêem, as luzes que adornam o Centro da nossa metrópole revelam muito mais do que a beleza efêmera de uma celebração.

Elas iluminam e são poderosos convites para a redescoberta e a reocupação do nosso coração histórico, indo muito além do apelo estético. O que essas luzes realmente iluminam? A possibilidade de uma cidade mais humana, segura e vibrante.

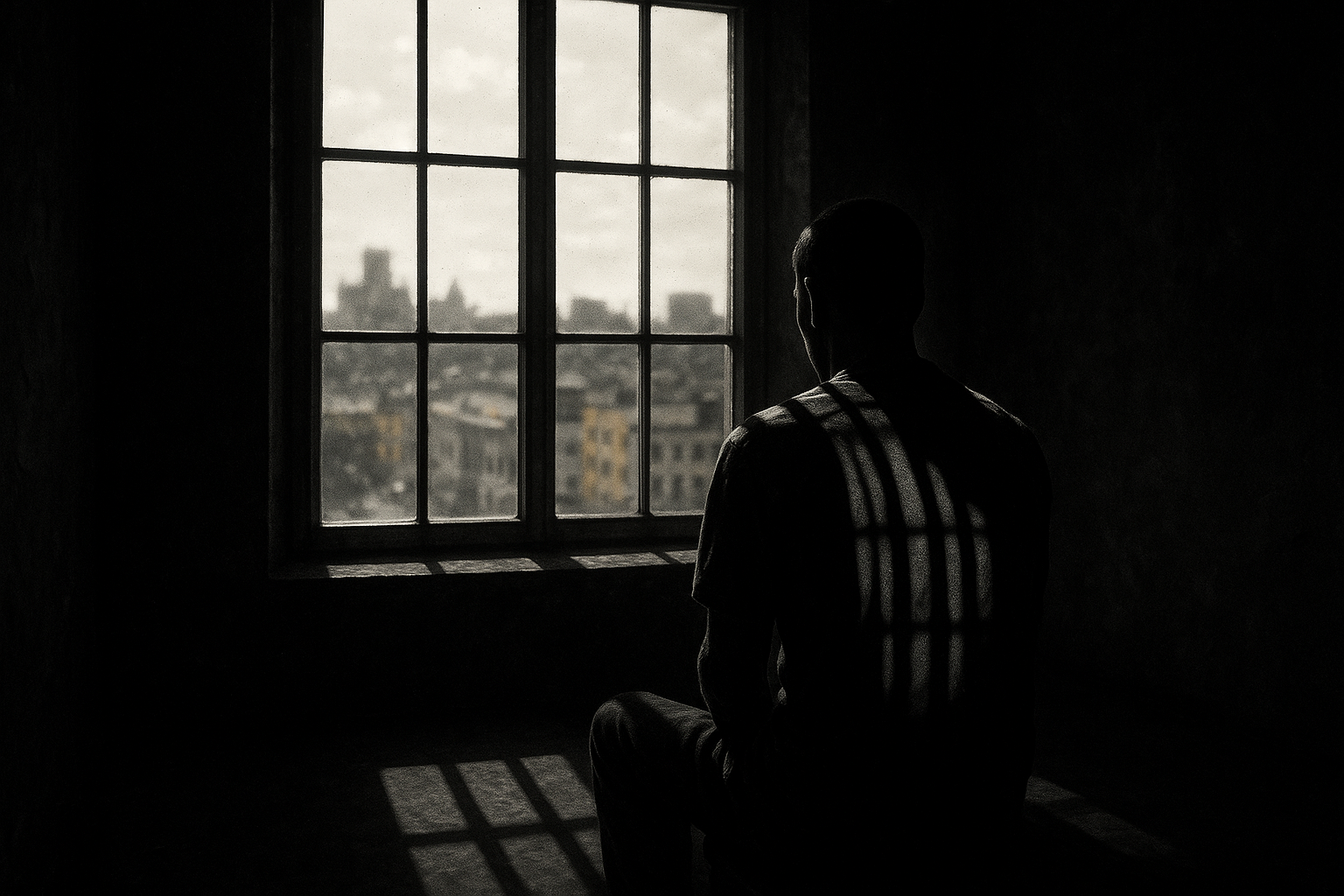

A segurança pública, em uma metrópole complexa e gigantesca como São Paulo, é frequentemente debatida sob a ótica do policiamento ostensivo ou da vigilância eletrônica. Contudo, a urbanista Jane Jacobs, em sua obra seminal “Morte e Vida das Grandes Cidades”, nos legou uma verdade atemporal: a segurança mais eficaz de uma rua, de um bairro, é garantida pelos “olhos na rua”. Não os olhos frios das câmeras, mas os olhos atentos e curiosos dos seus próprios cidadãos.

O “Natal Iluminado” no Centro de São Paulo é um laboratório vivo dessa teoria. Imagine a cena: o Vale do Anhangabaú, antes um espaço de passagem rápida e, por vezes, de receio, agora resplandece sob uma cascata de luzes. Uma família, com crianças pequenas, passeia tranquilamente, os risos ecoando entre as árvores ornamentadas. Mais adiante, no Viaduto do Chá, um grupo de amigos se detém para tirar selfies, a Catedral da Sé ao fundo, banhada por um brilho festivo. Casais, de mãos dadas, caminham da Praça das Artes, onde talvez assistiram a um concerto gratuito, em direção ao Theatro Municipal, cujas colunas neoclássicas ganham um contorno mágico sob a iluminação especial.

Essas pessoas, em suas atividades de lazer, em sua simples presença e fruição do espaço público, tornam-se guardiãs informais e ativas. A ocupação espontânea e massiva inibe a degradação e a criminalidade. A luz, aqui, não é apenas decorativa; ela é um convite à permanência, e a permanência gera visibilidade. Onde há vida, há olhos; onde há olhos, há segurança. É uma segurança orgânica, nascida da vitalidade urbana, que se contrapõe a modelos baseados unicamente na repressão. A vitalidade é, sem dúvida, a forma mais sustentável de proteção, pois ela não apenas afasta o mal, mas atrai o bem: a cultura, o comércio, a convivência.

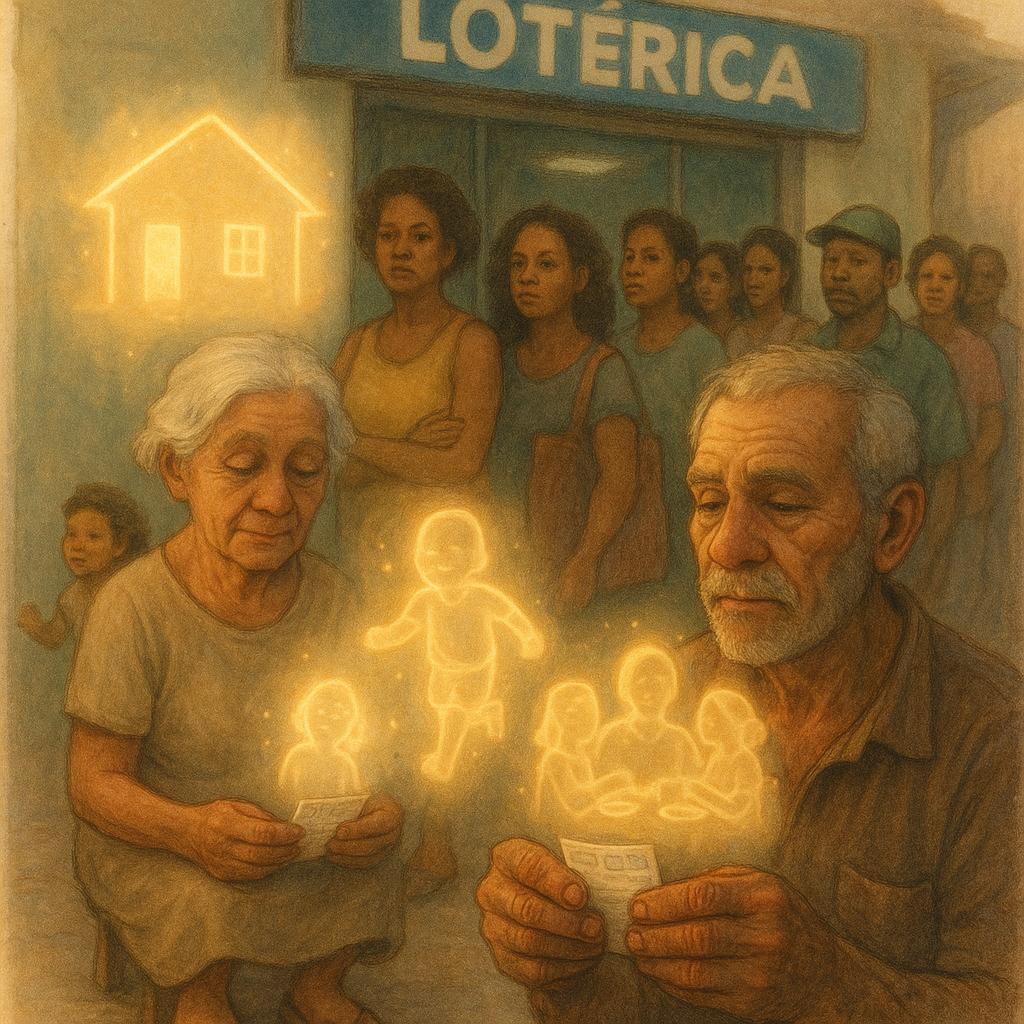

A ocupação popular do Centro, catalisada por eventos como o “Natal Iluminado”, não é apenas um fenômeno social; é um motor econômico vibrante e multifacetado. E aqui, é preciso ir além da visão restrita de “empreendedorismo” que se limita a startups e grandes corporações. Estamos falando da economia do encontro, da criatividade que brota do asfalto e da resiliência do pequeno.

Pinte um quadro sensorial: o aroma adocicado da pipoca recém-estourada que se espalha pelas ruas estreitas do Triângulo SP, perto do Mosteiro de São Bento, onde um vendedor ambulante, com seu carrinho iluminado, faz a alegria das crianças. O som melancólico e, ao mesmo tempo, esperançoso do saxofone de um músico de rua no Largo do Paissandu, cujas notas se misturam ao burburinho das conversas e risadas. A visão de um artesão, com suas mãos calejadas, vendendo pequenas peças natalinas na Praça do Patriarca, cada item carregado de história e afeto. E o realejo, então?

Esses microempreendedores, muitas vezes invisíveis no dia a dia, são a linha de frente de uma economia criativa e popular, que encontra no fluxo de pessoas a sua oportunidade de subsistência e expressão. Essa atividade informal, longe de ser um problema, é um termômetro da vitalidade e um complemento essencial ao comércio formal.

O café histórico que estende seu horário de funcionamento, aproveitando o movimento noturno. O restaurante tradicional que vê sua clientela aumentar, com famílias e grupos de amigos buscando uma refeição após o passeio. A livraria que, com a porta aberta, atrai o passante curioso, que talvez nunca tivesse entrado se não fosse o convite da rua iluminada.

Eventos como o “Natal Iluminado” funcionam como um subsídio indireto e inteligente para o pequeno e médio comerciante local, injetando vida e capital em um ecossistema que, de outra forma, poderia definhar.

São Paulo, que recentemente foi celebrada como a “melhor noite do mundo” e é frequentemente lembrada por suas opções gastronômicas, teatrais e de entretenimento, muitas vezes gratuitas ou a preços populares, tem no Centro um protagonista natural para essa cena.

O “Natal Iluminado” no Pátio do Colégio, por exemplo, não é apenas uma atração; é um convite para que o público redescubra a riqueza cultural e histórica do local, gerando um fluxo que beneficia todo o entorno. É a prova de que o Centro pode e deve ser um polo de experiências autênticas e acessíveis, potencializando a criatividade e as inovações, e atraindo um turismo que busca a alma da cidade.

Se os eventos temporários são o convite para a festa, a moradia é o que convence as pessoas a ficarem, a construírem uma vida e a fincarem raízes no local. A transição do efêmero para o permanente é o verdadeiro teste de uma revitalização urbana. E é aqui que o “Natal Iluminado” e outras iniciativas de ocupação do espaço público encontram seu propósito mais profundo: criar um ambiente que torne o Centro um lugar desejável para se viver.

O movimento de retrofit de edifícios icônicos no Centro de São Paulo é uma das mais promissoras frentes de revitalização. Antigos prédios comerciais, muitas vezes vazios ou subutilizados, estão sendo transformados em apartamentos modernos e acessíveis, atraindo uma nova leva de moradores.

No entanto, a viabilidade desses projetos não é apenas arquitetônica ou financeira; ela é, fundamentalmente, social. Ninguém quer morar em um lugar sem vida, por mais belo que seja o apartamento ou atraente o preço. Um centro vibrante, seguro e cheio de opções de lazer e cultura é o principal atrativo para esses novos residentes.

Cria-se, então, um ciclo virtuoso. Um centro que pulsa com a energia de eventos como o “Natal Iluminado”, que oferece segurança pela presença constante de pessoas e que fomenta uma economia diversificada, torna-se um endereço cobiçado. Novos moradores trazem consigo mais “olhos na rua” permanentes, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. Eles demandam mais serviços, mais comércio, mais opções de lazer, consolidando a revitalização de forma estrutural e sustentável.

A janela acesa de um apartamento recém-ocupado é tão importante quanto a árvore de Natal iluminada na praça, pois ambas sinalizam vida, presença e esperança.

O “Natal Iluminado” no Centro de São Paulo, portanto, não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta estratégica, uma semente lançada em solo fértil. Ele é a prova de que a revitalização do coração de São Paulo não será fruto de um único projeto grandioso ou de uma intervenção isolada, mas da soma de milhares de pequenos atos e iniciativas.

É o passo de um pedestre que redescobre uma rua, a nota de um músico que preenche um largo, a porta aberta de um café que acolhe, a janela acesa de um novo morador que escolhe o Centro para chamar de lar.

São Paulo, que já tem sido lembrada por sua efervescência cultural e gastronômica, pode e deve utilizar iniciativas como o “Natal Iluminado” para impulsionar a revitalização do Centro, que já tem acontecido de forma orgânica e por meio de políticas públicas inteligentes. É a retomada do Centro pelo empreendedorismo e pela moradia que pode catapultar a revitalização daquela área, firmando-a, ainda mais, como uma das preciosidades turísticas e culturais do Brasil.

Que as luzes do Natal nos lembrem que a cidade é um organismo vivo, que se transforma e se reconecta através da presença e da interação de seus habitantes. Que elas nos inspirem a manter a iluminação da Esperança sempre acesa, não apenas por um mês, mas por um futuro onde o coração de São Paulo pulse com a vitalidade, a segurança e a humanidade que ele merece.

É a nossa cidade, e é nossa a responsabilidade de iluminar seu caminho.

André Naves

Defensor Público Federal. Especialista em Direitos Humanos e Sociais, Inclusão Social – FDUSP. Mestre em Economia Política – PUC/SP. Cientista Político – Hillsdale College. Doutor em Economia – Princeton University. Comendador Cultural. Escritor e Professor.

www.andrenaves.com

Instagram: @andrenaves.def